Cos’è lo Scudo Blu

Dopo la massiccia distruzione di beni culturali avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale, 37 Stati, fra cui l’Italia, firmarono il primo trattato internazionale a vocazione mondiale riferito esclusivamente alla tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto armato.

Con l’entrata in vigore della Convenzione dell’Aia del 14 maggio 1954, realizzata sotto l’egida dell’UNESCO ed integrata dai due protocolli aggiuntivi del 1954 e del 1999, è stata così disciplinata la tutela di ‘beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli’ e la necessità di individuarli, anche in tempo di pace, tramite lo Scudo Blu.

L’articolo 16 descrive nei dettagli come deve essere il contrassegno: “Il segno distintivo della Convenzione consiste in uno scudo appuntito in basso, inquadrato in croce di S. Andrea in bleu e bianco (uno scudo, formato da un quadrato bleu, uno dei cui angoli è inscritto nella punta dello stemma, e da un triangolo bleu al disopra del quadrato, entrambi delimitati dai triangoli bianchi ai lati)”.

Il sistema di protezione dai rischi di una guerra riguarda tutto il patrimonio culturale, immobile e mobile: monumenti, siti di valore artistico, storico o archeologico, opere d’arte, manoscritti, libri, oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, nonché le collezioni scientifiche di tutti i tipi, indipendentemente dalla loro origine o proprietà.

L’elenco degli Stati parte della Convenzione dell’Aia (135 ad aprile 2024) e dei relativi Protocolli è disponibile qui.

I Monuments Officers durante la Seconda Guerra Mondiale

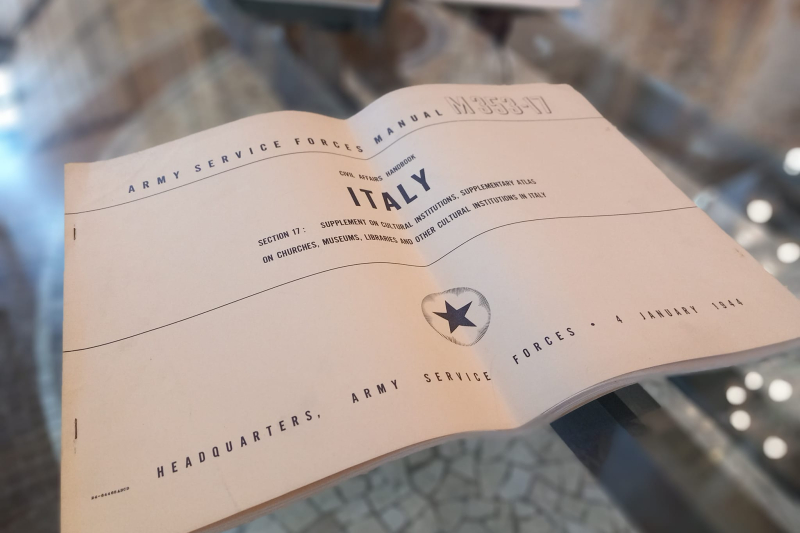

Già durante gli scontri della Seconda Guerra Mondiale emerse l’esigenza di tutelare il patrimonio culturale, oggetto di bombardamenti e depredazioni.

Le truppe alleate sbarcate in Italia, ad esempio, avevano costituito una piccola unità di Monuments Officers: storici dell’arte, archeologi, artisti, architetti, incaricati di proteggere i monumenti e l’arte italiana dal passaggio devastante della guerra. Armati di guide turistiche, i Monuments Officers redassero le liste dei beni da proteggere e percorsero la penisola dalla Sicilia all’Alto Adige per ritrovare preziosi capolavori trafugati dai nazisti e intervenendo su chiese, palazzi, musei e biblioteche danneggiati dalle bombe.

Convenzione dell’Aia: cosa implica per gli Stati

Dalla Convenzione, deriva l’impegno per gli Stati aderenti di pianificare e mettere in atto tutte le misure opportune a tutelare il patrimonio culturale dalle conseguenze di possibili conflitti armati, anche in tempo di pace.

Tra queste, rientra la definizione dell’elenco ministeriale di beni, destinatari di Scudo Blu e l’apposizione del vessillo, di cui deve essere data opportuna conoscenza a tutti gli operatori delle forze armate.

- Articolo 3: le Alte Parti contraenti si obbligano a predisporre, in tempo di pace, la tutela dei beni culturali, situati sul loro territorio, contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate.

- Articolo 6: I beni culturali possono essere provveduti di un contrassegno atto a facilitarne

l’identificazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 16.

- Articolo 7: le Alte Parti contraenti si obbligano a introdurre, fin dal tempo di pace, nei regolamenti o istruzioni per le loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l’osservanza della presente Convenzione, e ad inculcare fin dal tempo di pace, nel personale delle loro forze armate, uno spirito di rispetto verso le culture e i beni culturali di tutti i popoli.

- Articolo 25: Le Alte Parti contraenti si obbligano a divulgare quanto possono nei loro Paesi, in tempo di pace e di conflitto armato, il testo della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione. In particolare, si obbligano ad introdurne lo studio nei programmi d’istruzione militare, e se possibile, della civile, in maniera che l’insieme della popolazione, in particolare delle forze armate e del personale addetto alla protezione dei beni culturali, ne possa conoscere i principi.

A cosa serve lo Scudo Blu

Durante un conflitto armato, i beni culturali possono essere danneggiati deliberatamente o distrutti, diventando essi stessi obiettivi militari, oppure come “effetto collaterale”, ovvero come conseguenza incidentale di un attacco. L’uso stesso che le forze militari possono fare dei luoghi della cultura è una minaccia: realizzare fortificazioni a difesa o minare il territorio nelle vicinanze mette a rischio i beni. Talvolta, inoltre, la stessa mancanza di consapevolezza e conoscenza, da parte delle forze in campo, del valore di un bene è esso stesso un fattore di rischio, che rende vulnerabile il patrimonio.

Non da ultimo, il patrimonio è esposto anche al rischio di saccheggio, in quanto può diventare “bottino di guerra” da parte sia dei militari che dei civili.

Sebbene non sia possibile eliminare ogni rischio, l’apposizione dello Scudo Blu è una delle azioni preventive che possono essere pianificate in tempo di pace per mitigare e limitare questi rischi.

Come simbolo internazionale che segnala i beni culturali che devono essere preservati da qualunque azione ostile o che possa provocarne depauperamento, danneggiamento, distruzione, lo Scudo Blu rende evidente e perfettamente riconoscibile il patrimonio da tutelare ed evidenzia la necessità di dedicare attenzione, non solo nei conflitti, ma anche, ad esempio, in caso di disastro.

L’identificazione di bene culturale con lo Scudo Blu è, dunque, il primo passo per pianificarne la tutela e per definire responsabilità in caso di danneggiamento.

Cosa implica lo Scudo Blu: sanzioni ed obblighi

Gli Stati, ma anche tutte le istituzioni ed autorità che si occupano di patrimonio culturale, devono collaborare per integrare la gestione ordinaria con la prevenzione rispetto ai rischi anche dei conflitti armati, per evitare perdita e deterioramento del patrimonio.

Inoltre, con la Convenzione dell’Aia si è aperto un percorso normativo internazionale volto a riconoscere la distruzione del patrimonio come crimine di guerra a tutti gli effetti, come dimostrato dal suo inserimento tra i possibili capi di imputazione dei tribunali penali internazionali, e in particolare della Corte Penale Internazionale.

Infine, il Protocollo aggiuntivo del 1999 ha introdotto una disciplina penale speciale in relazione alle diverse fattispecie di reati militari a danno di beni culturali. Per l’Italia, che lo ha ratificato con legge 45/2009, questo ha permesso di colmare una lacuna dell’ordinamento italiano, integrandolo con una normativa specifica relativa alla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati.

La CPI e il caso Al Mahdi

La protezione internazionale dei beni culturali nei conflitti armati, delineata dalla Convenzione dell’Aia e dai relativi Protocolli aggiuntivi, ha portato, nel 2016, alla condanna di Ahmad Al Faqi Al Mahdi, membro di Ansar Eddine, un movimento associato ad Al Qaeda nel Maghreb Islamico e associato alla Islamic Court di Timbuktu.

A seguito del processo, il primo nel quadro della CPI a identificare chiaramente l’attacco diretto e intenzionale contro edifici religiosi e storici come crimine di guerra, Al Mahdi è stato riconosciuto colpevole di tali crimini e condannato a 9 anni di reclusione per aver contribuito a dirigere intenzionalmente attacchi contro i templi di Timbuctu, riconosciuti patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1988, la cui distruzione ha costituito una negazione di identità e dignità per la popolazione locale.